Introducción

Hay ciudades antiguas, hay ciudades milenarias, hay ciudades antediluvianas, y luego está Atenas. Aunque su época de máximo esplendor no empezó a perfilarse hasta los tiempos de la civilización micénica —entre los siglos xviii y xi a. C.— se cree que ha estado habitada de forma continuada durante los últimos cinco mil años. En Atenas se inventaron tanto la palabra «democracia» —el poder del pueblo— como el concepto que representa, que no es poco, lo que no ha evitado que sus habitantes hayan sufrido varias invasiones, la última de ellas perpetrada por los otomanos y que duró la friolera de casi cuatro centurias. De su esplendoroso pasado clásico no se conserva más que una mínima parte, pero más que suficiente para justificar una visita a una de las capitales del mundo antiguo.

Atenas fue mi punto de partida en un viaje que realicé por Grecia en abril de 2019. Haciendo una escala larga en Bérgamo, una de mis ciudades favoritas de Italia, llegué al aeropuerto Eleftherios Venizelos pasadas las 9 de la noche. Como es habitual, la ilusión me invadió nada más salir de la puerta de embarque y empezar a ver letreros en griego por todas partes por primera vez en mi vida («¡salida se dice éxodos!», pensé, «bueno, tiene sentido, ahora todo encaja…»). Tras recoger el coche que había alquilado para aquellos días me dispuse a recorrer los escasos 20 km que me separaban de la capital y dar comienzo a mi viaje; había leído en no sé cuántos foros que los griegos —y especialmente los atenienses— conducían como locos, y que había que andar con siete mil ojos, pero tras adentrarme en el centro de Atenas un sábado por la noche con mi coche de alquiler mi impresión fue, simplemente, que allí a nadie le gustaba que le hicieran perder el tiempo al volante. Vamos, como a mí.

Monastiraki – Ágora romana

No eran ni las 8 de la mañana del día siguiente cuando llegué a Monastiraki, famosa por ser la plaza más concurrida de Atenas. Los ladrillos que el dueño del apartamento en el que me alojé la noche anterior había confundido por almohadas no me habían permitido pegar ojo en toda la noche, así que madrugué más aún de lo que pretendía con el objetivo de llegar el primero a la Acrópolis, antes de que lo hicieran las hordas de turistas en grupo que llegan en crucero a la capital griega para pasar el día y ver lo imprescindible. A pesar de la temprana hora, ya había varias personas en la plaza, la mayoría en proceso de montar sus negocios para comenzar el día (al mediodía volvería a pasar por aquella plaza y me parecería un lugar completamente distinto). Los primeros rayos del sol empezaban a tocar los monumentos del Ágora romana, situada justo al lado de Monastiraki, pero mi meta se encontraba en lo alto de aquella cima.

Plaza Monastiraki y mezquita otomana Tzistarakis

Plaza Monastiraki y mezquita otomana Tzistarakis

La mezquita Tzistarakis con la Acrópolis a lo lejos

La mezquita Tzistarakis con la Acrópolis a lo lejos

Puerta de Atenea Archegetis (Ágora romana)

Puerta de Atenea Archegetis (Ágora romana)

El Areópago

De camino a la entrada de la Acrópolis me encontré con una especie de formación rocosa conocida como «el Areópago» que hacía las veces de mirador natural. Me subí a lo más alto y pude contemplar desde allí cómo la ciudad de Atenas parecía no tener fin, con multitud de viviendas apelotonadas en cualquier dirección. A mis pies se extendía el Ágora de Atenas, uno de los antiguos centros religiosos y culturales de la ciudad, y podía ver sus principales monumentos: el Hefestión —un antiguo templo consagrado a Hefesto y a Atenea—, la Estoa de Átalo —un pórtico helenístico generosamente reconstruido en los años 50 que en la actualidad alberga el museo del Ágora de Atenas— y la iglesia bizantina de los Santos Apóstoles. También podía ver claramente los Propileos, la monumental entrada principal de la Acrópolis. No quedaba mucho para que abrieran las puertas y todavía me faltaba un pequeño trecho por recorrer; tocaba apretar el paso.

La Acrópolis de Atenas

Con mi billete comprado y sintiéndome propiamente estafado por la dueña del quiosco que se encontraba en las inmediaciones de la entrada (me cobró 8€ por una botella de agua y una especie de Bollycao mustio, pero con algo tenía que llenar el estómago) me dispuse a entrar por fin en la celebrada Acrópolis de Atenas. Al abrir las puertas, los visitantes que se encontraban al principio de la cola salieron literalmente corriendo, presumiblemente con el objetivo de disfrutar en solitario de los principales y archiconocidos monumentos: el Partenón y el Erecteion (que era el mismo objetivo que yo tenía, para qué nos vamos a engañar).

Odeón de Herodes Ático

Como la batalla por la primera foto del día de tan codiciados edificios ya parecía estar más que perdida, en lugar de tomar esa dirección decidí ir primero a ver otro de los grandes monumentos de la Acrópolis: el Odeón de Herodes Ático. Este enorme teatro romano fue construido en el año 161 por mandato de Herodes Ático, un magnate ateniense que, entre otras cosas, fue profesor de retórica del emperador Marco Aurelio. Curiosamente, mandó edificar el odeón para honrar la memoria de su mujer, una noble romana llamada Apia Annia Regila, pero al final la historia lo recuerda con su nombre y no con el de la susodicha. Originalmente contaba con una cubierta de madera de cedro, que desapareció por completo cuando el teatro fue destruido durante la invasión de los Hérulos en el 267. En los años 50 del siglo pasado se reconstruyó el graderío, y desde entonces ha albergado multitud de conciertos, como por ejemplo este: Kodo – Live at the Acropolis. Por encima del ruinoso frente escénico pude ver a lo lejos una especie de monumento en lo alto de una colina. Se trataba de un memorial dedicado a Julio Antíoco Filopapos, un senador romano de origen griego que vivió entre los siglos i y ii. Recuerdo pensar que desde allí tendría que haber una perspectiva singular de la Acrópolis, así que lo apunté para una hipotética segunda visita a Atenas.

Odeón de Herodes Ático (detalle)

Odeón de Herodes Ático (detalle)

Odeón de Herodes Ático (detalle)

Odeón de Herodes Ático (detalle)

Puerta Beulé – Los Propileos

Y por fin, tocaba conocer de primera mano lo que muchos historiadores consideran la cuna de la civilización occidental. Tras atravesar la Puerta Beulé, ante mí se alzaba la grandiosa entrada de la Acrópolis, conocida como «los Propileos» —término que en griego clásico designaba al vestíbulo de un santuario o de un palacio—. El pórtico de entrada parece la fachada de un templo dórico, pero nunca funcionó como tal sino que esa fue la forma original que le dio su arquitecto, un señor llamado Mnesicles. Este sería el primero de los tres grandes edificios que vería aquel día que datan del siglo v a. C., el llamado «siglo de Pericles».

Pedestal de Agripa – Templo de Atenea Niké

A la izquierda de los Propileos pude ver un misterioso bloque de mármol de color gris azulado: el pedestal de Agripa, sobre el que en otra época se erguía una cuadriga de bronce de tamaño natural que desapareció en la noche de los tiempos. A la derecha estaba el famoso templo de Atenea Niké, el templo jónico más antiguo de la ciudad, que fue construido en el 420 a. C. para conmemorar la victoria en la batalla de Salamina.

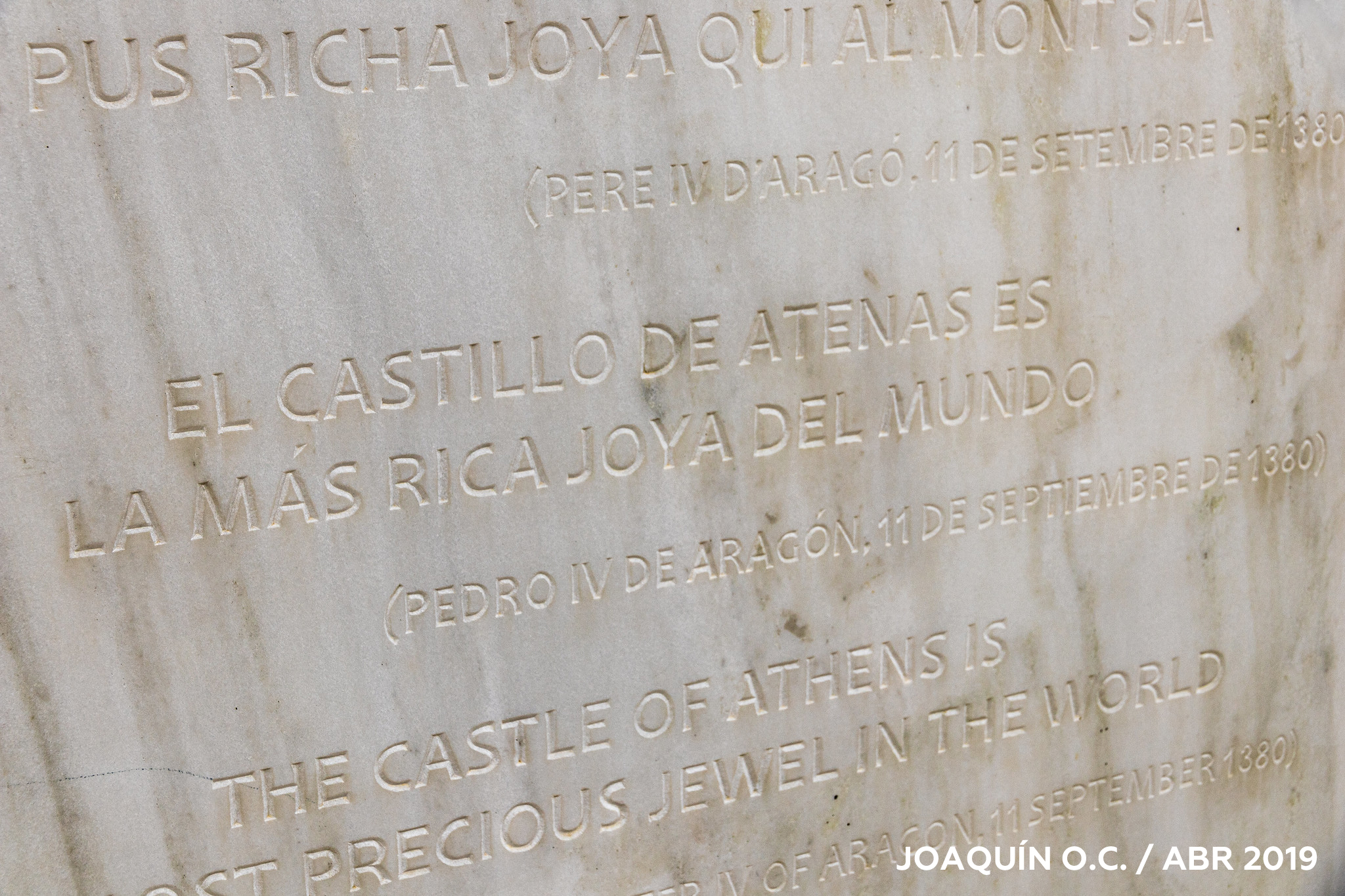

Una cita del rey Pedro IV de Aragón

Justo a los pies de los Propileos me encontré con una inscripción y una cita atribuida al rey Pedro IV de Aragón: «el castillo de Atenas es la más rica joya del mundo». Habría que ver cómo era aquel lugar en aquella época, nada menos que en 1380; antes de que los otomanos invadieran Grecia y establecieran un fuerte militar en la Acrópolis, transformando el Partenón en una mezquita, el Erecteion en un harén, y los Propileos en un polvorín; antes de que los venecianos asediaran y bombardearan aquel fuerte durante la guerra de Morea; y antes de que los británicos comandados por Lord Elgin se aprovecharan de la inestabilidad política que a principios del siglo xix asolaba el territorio helénico para expoliar todos sus tesoros.

Las Cariátides

¡Horror! Tras atravesar los Propileos descubrí que la peor de mis pesadillas se había hecho realidad: estaban restaurando el Partenón. Bueno, quizá esté exagerando, pero que de entre todos los monumentos de Atenas que iba a visitar aquel día justo ese estuviera cubierto de andamiajes era de una mala suerte mayúscula. Así que, como no podía ser de otro modo, cambié de rumbo y me fui directo a la fachada meridional del Erecteion para ver de cerca (o todo lo cerca que se podía estar) a varias de las esculturas más famosas de la Antigüedad: las Cariátides. Se trata de una serie de seis esculturas femeninas, todas con rasgos, facciones y vestimentas diferentes, condenadas a soportar el peso del entablamento de la tribuna que marca el enterramiento del rey Cécrope. Como os podéis imaginar, las que se encuentran en el Erecteion no son más que réplicas. Cinco de las esculturas originales, que datan nada más y nada menos que del siglo v a.C., se encuentran expuestas en el Museo de la Acrópolis, muy cerca de allí, y fueron debidamente restauradas hace no mucho con técnicas punteras. La sexta, como es consabido, se encuentra cautiva en el Museo Británico desde hace más de doscientos años.

El Partenón

¿Y qué decir del Partenón, considerado el máximo exponente del orden dórico? Tras la decepción inicial, descubrí que solo el pórtico occidental estaba siendo restaurado y que el resto del templo se encontraba libre de andamios; no estaba todo perdido. Once años atrás, había visto en persona los mal llamados «mármoles de Elgin» en el Museo Británico de Londres, bautizados así en (dudoso) honor a Thomas Bruce, conde de Elgin, el embajador británico que expolió la Acrópolis. Aquella colección contenía gran parte del friso del Partenón, así como algunas de las metopas y varias figuras de los frontones. Lo cierto es que el deterioro del templo es excesivo, no solo debido al expolio sino también a la gran explosión que tuvo lugar en el siglo xvii, cuando el depósito de municiones que los otomanos guardaban en su interior saltó por los aires. Aun así, intenté hacerme una idea de cómo habría sido aquello durante su época de máximo esplendor, cuando albergaba la casi legendaria escultura crisoelefantina de 12 m de altura que representaba a la guardiana de Atenas: la diosa Atenea.

Pórtico occidental del Partenón

Pórtico occidental del Partenón

Fachada septentrional del Partenón

Fachada septentrional del Partenón

Fachada septentrional del Partenón

Fachada septentrional del Partenón

Vista general del Partenón y el Erecteion

Vista general del Partenón y el Erecteion

Detalle del friso y del frontón

Detalle del friso y del frontón

Fachada meridional del Partenón

Fachada meridional del Partenón

Vista del Partenón desde el sur

Vista del Partenón desde el sur

El mirador de la Acrópolis

Tras darle una vuelta completa al Partenón me dirigí al extremo oriental de la Acrópolis, marcado por una enorme bandera de Grecia y por un mirador desde el que se observaba gran parte de Atenas, incluyendo el monte Licabeto y varios de los monumentos que vería más tarde: la Torre de los Vientos, el Arco de Adriano, el Templo de Zeus Olímpico… También se divisaba el nuevo Museo de la Acrópolis —bueno, «nuevo»; fue inaugurado en 2009— mientras que el antiguo, mucho más pequeño y hoy degradado a mingitorio público, se encontraba justo al lado del mirador en el que me encontraba en ese momento.

Vistas del barrio de Plaka y del monte Licabeto

Vistas del barrio de Plaka y del monte Licabeto

Vistas de Atenas desde el mirador de la Acrópolis

Vistas de Atenas desde el mirador de la Acrópolis

El Arco de Adriano (en primer plano a la izquierda) y el Templo de Zeus Olímpico

El Arco de Adriano (en primer plano a la izquierda) y el Templo de Zeus Olímpico

La Torre de los Vientos (en primer plano) y algunos de los monumentos del Ágora romana. Monastiraki está justo al fondo

La Torre de los Vientos (en primer plano) y algunos de los monumentos del Ágora romana. Monastiraki está justo al fondo

El Erecteion

Las Cariátides suelen restarle protagonismo al resto del templo de mármol pentélico del que forman parte: el Erecteion, un edificio de orden jónico erigido en el siglo v a.C. que debe su nombre a Erecteo, uno de los reyes míticos del Ática. Fue construido por los atenienses tras la destrucción del antiguo templo que presidía la Acrópolis para honrar a Atenea, a Poseidón y al ya mencionado Erecteo. Se trata del más célebre ejemplo de templo áptero, que es como se conoce a aquellos que carecen de columnas en sus fachadas laterales. De él me sorprendieron dos cosas: lo pequeño que era en comparación con el Partenón —o, más bien, lo gigantesco que era el Partenón en comparación con el Erecteion; por alguna razón siempre me los había imaginado de similar tamaño, pero nada más lejos de la realidad— y lo irregular y asimétrico de su planta —debido no solo a lo accidentado que es el terreno en esta área de la acrópolis, sino también a que por lo visto se le realizaron varios añadidos conforme el número de deidades veneradas en su interior iba creciendo—. Al lado del Erecteion, junto al pórtico norte, me llamó la atención un solitario olivo al que decidí hacerle algunas fotos. Tras investigarlo a la vuelta del viaje, resultó ser un olivo sagrado —conocidos en griego como «moriais»— plantado en el mismo lugar en el que, según la leyenda, la diosa Atenea hizo germinar el que sería el primer olivo de la ciudad.

Pórtico oriental del Erecteion

Pórtico oriental del Erecteion

Detalle de las columnas jónicas del Erecteion

Detalle de las columnas jónicas del Erecteion

Fachada oriental del Erecteion

Fachada oriental del Erecteion

El Erecteion con el Partenón de fondo

El Erecteion con el Partenón de fondo

Santuario de Asclepio – Estoa de Eumenes – Monumento de Trasilo

Concluida la visita a los principales monumentos, tocaba abandonar el recinto para visitar lo que se conoce como las «faldas» de la Acrópolis: un conjunto de yacimientos arqueológicos situados en la ladera de aquella colina y cuya visita también estaba incluida en la entrada del complejo. Atravesando de nuevo los Propileos y dejando a mi derecha el Odeón de Herodes Ático —y esquivando de paso a los miles de visitantes que entraban a esa hora— llegué a las ruinas del santuario de Asclepio, el primero de estos yacimientos. Reconozco que, después de lo que acababa de visitar, esta parte apenas me impresionó: la mayoría de los yacimientos contenían muy pocas estructuras que se mantuvieran en pie. Además del santuario, dedicado al dios de la medicina y la curación, pude ver también la estoa de Eumenes —una galería que conectaba el odeón con el teatro de Dioniso, del que hablaré en el siguiente párrafo—, el monumento de Trasilo —situado en la ladera misma de la Acrópolis, y del que tan solo sobreviven tres pilares a duras penas—, y un sinfín de estelas memoriales. Lo que sí me marcó de esta parte de la visita fue contemplar las impresionantes murallas de la Acrópolis desde esta perspectiva. Por mucho que «acrópolis» signifique en griego «ciudad alta», hasta que no la tiene uno delante no es consciente de lo bien puesto que tiene el nombre.

Una de las perennes grúas que pueblan la Acrópolis

Una de las perennes grúas que pueblan la Acrópolis

Cola de entrada en los Propileos…

Cola de entrada en los Propileos…

Detalle de una estela en el santuario de Asclepio

Detalle de una estela en el santuario de Asclepio

Teatro de Dioniso

El teatro de Dioniso —que originalmente formaba parte de un santuario dedicado al dios del vino y la fertilidad, de ahí su nombre— fue construido en el siglo vi a. C., lo que lo convierte en el teatro más antiguo del mundo. Durante el siglo v a. C. tuvo lugar en él anualmente un festival de teatro en el que solían participar con sus obras dramaturgos de fama imperecedera como Sófocles, Eurípides, Esquilo o Aristófanes. Aparte del graderío de mármol, que estuvo enterrado durante más de mil años hasta su excavación en el siglo xix, me llamó mucho la atención el conjunto de relieves conocido como la «bema de Phaidros», que narra la vida del dios Dioniso y que se encuentra en la parte de la escena. Esta bema —que es el nombre que recibían estas estructuras en los santuarios y en las iglesias cristianas primitivas— data del siglo ii d. C., durante el reinado de Adriano. Al lado del teatro pude ver una escultura de Menandro, otro de los dramaturgos griegos más importantes, que vivió en el siglo iv a. C. y es considerado el máximo exponente de la llamada «comedia nueva». A lo largo de su vida escribió más de cien obras, pero solo una ha llegado completa a nuestros días: una comedia titulada Dyskolos (lit. «el misántropo»).

Detalle del graderío de mármol

Detalle del graderío de mármol

Los «phohedria» o asientos de honor

Los «phohedria» o asientos de honor

El teatro, con la Acrópolis de fondo

El teatro, con la Acrópolis de fondo

Saliendo de la Acrópolis

Para salir de la Acrópolis elegí la otra entrada, la que se encuentra cerca del teatro de Dioniso, en el extremo opuesto de la que había usado esa misma mañana. Justo antes de llegar a la salida pude ver una colección de esculturas antiguas en el lugar que ocupaba el desaparecido Odeón de Pericles, presumiblemente excavadas en esa zona (aunque tampoco he encontrado nada que lo confirme). Al atravesar la salida me encontré con una cola para entrar que daba pavor, jamás me había alegrado tanto de haber madrugado.

Continuará…

Maravillosa entrada

¡Gracias!

Sólo a una bestia ignorante y estúpida como estos turcos otomanos podría habérsele ocurrido almacenar pólvora y municiones en una joya única del arte antiguo como el Partenón. Y a otra bestia igualmente estúpida e ignorante (como a los invasores venecianos) disparar cañones hacia el templo sabiendo que contenía explosivos que podían hacer volarlo por el aire, como efectivamente ocurrió. Cuantas maravillas hemos perdido para siempre por la mera existencia de subhumanos como estos…!!! Muy interesante todo tu posteo. Saludos desde Buenos Aires, Argentina.-